Warum präzise Notizen wichtig sind: Bier lässt sich mit allen Sinnen erfassen. Du startest beim Aussehen, gehst über zum Nosing und dokumentierst Antrunk, Haupttrunk und Nachtrunk.

Mit einer klaren Struktur machst du Eindrücke nachvollziehbar. Ein Bewertungsbogen und das Vorgehen „von außen nach innen“ helfen dir, systematisch zu arbeiten.

Du lernst, wie du Begriffe einsetzt, damit andere deine Vorstellung besser nachempfinden. So halten deine Notizen Farbe, Trübung und Schaum fest.

Der Fokus liegt auf konkreten aromen und praxistauglichen Begriffen. Du vermeidest vage Formulierungen und wertende Floskeln.

Das Ergebnis: Konsistente Tasting-Notes, die Vergleichbarkeit erhöhen und deine Sicherheit beim Verkosten stärken. In den folgenden themen zeigen wir dir Checklisten und Beispiele für sofortiges Anwenden.

Warum es sich lohnt, Bier-Geschmack präzise zu beschreiben

Präzision bei der Wahrnehmung verwandelt flüchtige Eindrücke in belastbare Notizen.

Gezielte Beschreibungen machen deine Verkostungen vergleichbar. Mit gleichen Gläsern, konstanter Temperatur und einem festen Ablauf lassen sich Eindrücke reproduzieren.

Viele Aromen stammen aus Malz, Hopfen und Hefe. Ein Bewertungsbogen hilft dir, diese Quellen zu ordnen und systematisch vorzugehen.

Du übst eine klare Rolle als Verkoster: Du formulierst konkret, statt nur zu urteilen. So schärfst du deine Wahrnehmung und baust einen zuverlässigen Wortschatz auf.

- Klare Sprache macht Eindrücke übertragbar und prüfbar.

- Standards wie Glaswahl und Reihenfolge gleichen Unterschiede zwischen menschen aus.

- Achte auf faktoren wie Licht, Umgebung und Störgerüche.

- Arbeite schritt für schritt: Optik → Nosing → Antrunk → Haupttrunk → Nachtrunk.

- Vergleiche mit lebensmittel aus dem Alltag schaffen bildhafte Assoziationen.

- Erkenne, wie zucker, salz und andere Reize in nahrung deine Wahrnehmung beeinflussen.

Das Ergebnis: Fairere Bewertungen, schnelleres Lernen und ein klarer Bezug zu Trends und Stilen.

geschmack beschreiben: Was du beim Bier wirklich bewertest

Beim Tasting zerlegst du ein Bier in klare Teile, damit jeder Eindruck einordbar wird.

Zur vollständigen Beurteilung gehören Erscheinungsbild, Geruch und die drei Mundphasen: Antrunk, Haupttrunk und Nachtrunk.

Vom Eindruck zum Ausdruck: Aussehen, Geruch, Antrunk, Haupttrunk, Nachtrunk

Teile dein Tasting in klare teil: Optik, Bouquet, Antrunk, Haupttrunk und Nachtrunk. Jede Phase liefert andere Hinweise auf aromen.

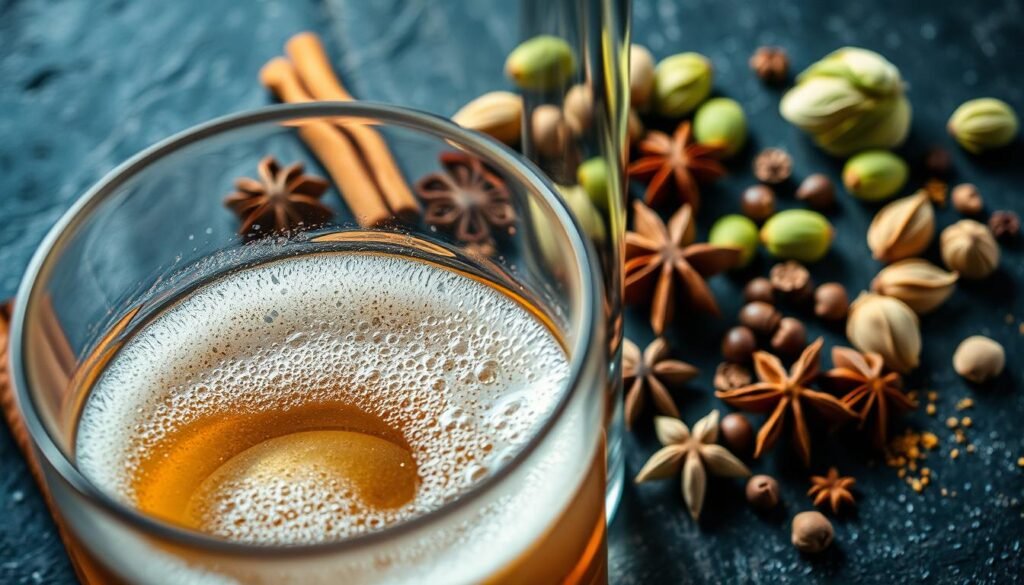

Bei der Optik nutzt du präzise Farbwörter und notierst Trübung und Schaum. Beim Bouquet ordnest du Gerüche in Familien und gibst konkrete Vergleiche.

Im Antrunk achtest du auf Rezenz und Mundgefühl. Im Haupttrunk beschreibst du körper und die Hauptaromen — etwa kaffee bei Röstnoten. Im Nachtrunk notierst du Länge und Verlauf.

Subjektiv und doch systematisch: So wird deine Beschreibung nachvollziehbar

Arbeitsweise: Ordne zuerst Oberkategorien (z. B. fruchtig), dann Unterkategorien (z. B. Beeren) und schließlich Einzelnoten (z. B. Brombeere).

- Halte fest, welche geschmacksrichtungen vorne stehen und wie sie sich verschieben.

- Beachte, dass deine zunge und geschmacksknospen Eindrücke unterschiedlich melden.

- Dokumentiere systematisch, damit Notizen vergleichbar bleiben.

| Phase | Worauf achten | Typische Hinweise |

|---|---|---|

| Optik | Farbe, Trübung, Schaum | Strohgelb, bernstein, opal |

| Geruch | Aromenfamilien | fruchtig, malzig, würzig |

| Antrunk | Rezenz, Mundgefühl | spritzig, weich |

| Haupttrunk | Körper, Hauptaromen | kaffee, Toffee, Zitrus |

| Nachtrunk | Länge, Bittere, Säure | kurz, anhaltend, harmonisch |

So wird dein Eindruck nachvollziehbar und vergleichbar. Mit dieser Methode findest du Worte, die andere verstehen und die deinen geschmack treffen.

Zunge, Geschmacksknospen und Gaumen: Wie du wirklich schmeckst

Wie du schmeckst, entsteht durch ein Netzwerk aus Zellen, Nerven und Verarbeitungszentren im Gehirn.

Mythos Zungenlandkarte

Die alte Landkarte ist überholt. Alle bereiche der Zunge können süß, sauer, salzig, bitter, umami und fettig melden. Es gibt keine starren Zonen, die nur eine Qualität registrieren.

Geschmacksknospen, Rezeptoren und Weg ins Gehirn

Geschmacksknospen sitzen nicht nur auf der Zunge, sondern auch am gaumen, im Rachen und am Kehldeckel. Erwachsene haben etwa 2.000–4.000 geschmacksknospen.

- Jede Knospe enthält 10–50 Sinneszellen mit einem Porus als Zugang.

- Rezeptoren binden chemische Moleküle; Signale laufen über mehrere Hirnnerven in die Medulla.

- Ein Teil der Information wird bewusst verarbeitet, ein anderer Teil erreicht direkt überlebensrelevante Areale.

Unterschiede: Kinder vs. Erwachsene

Säuglinge haben zusätzliche Sinneszellen am harten Gaumen; das erklärt erhöhte Sensitivität. Mit dem Alter verändern sich Reaktionen — Kinder reagieren oft stärker auf Bitteres.

Die sechs Grundqualitäten: süß, salzig, sauer, bitter, umami und „fettig“

Sechs Grundqualitäten liefern die Basis, mit der du Aromen im Bier einordnest. Sie sind keine Modebegriffe, sondern biologische Signale, die dein Gaumen an die Verarbeitung im Gehirn weitergibt.

Süß: Süße signalisiert Energie. Zucker ist ein zentraler Kalorienlieferant; Süßstoffe aktivieren ähnliche Rezeptoren ohne Kalorien. Diese Referenz hilft dir, Malzsüße einzuordnen.

Salzig: Salz reguliert Wasserhaushalt, Blutdruck und Nervenfunktionen. Für Erwachsene gelten rund 5 g/Tag, für Kinder etwa 2 g. Manche Bierstile zeigen eine feine salzige Note, die du so beschreiben kannst.

Sauer: Säure warnt vor Unreifem, wirkt aber in reifen Früchten und fermentierten lebensmittel frisch. Empfindlichkeit nimmt mit dem Alter ab; kulturelle Vorlieben erzeugen große unterschiede.

Bitter: Viele Bitterstoffe in pflanzen dienen als Schutz. Kinder reagieren oft stärker; viele erwachsene genießen Bittere in kaffee und dunkler schokolade.

Umami: Seit Ikeda 1908 gilt Umami als eigene Qualität. Aminosäuren wie Glutamat signalisieren Proteinreichtum. Das wirkt herzhaft und erinnert an fleisch, Käse oder Pilze.

Fettig: Freie Fettsäuren lösen Reize aus und erzeugen cremiges Mundgefühl. Wissenschaftler sehen „fettig“ zunehmend als sechste Grundqualität, relevant für Sättigung und Textur.

Praxis: Nutze diese Grundlagen, vergleiche mit einfachen lebensmittel und denk daran, dass geschmacksknospen über Zunge und Mundraum verteilt sind. So ordnest du aromen im Bier sicherer.

| Qualität | Signal | Praxis im Bier |

|---|---|---|

| Süß | Energie, Zucker | Malzsüße, Sirup- oder Honignoten |

| Salzig | Elektrolythaushalt | Feine mineralische oder salzige Nuancen |

| Sauer | Reife, Frische | Zitrus-, Essig- oder Fermentnoten |

| Bitter | Pflanzenschutz | Hopfenbittere, Kaffee- oder Schokoladenanklänge |

| Umami | Proteinsignal | Herzhafte, fleischige oder käseartige Noten |

| Fettig | Fettsäuren, Mundgefühl | Cremiges, öliges Gefühl, Sättigung |

Schärfe ist kein Geschmack: Capsaicin, Pfeffer, Ingwer und das Brennen

Was du als Schärfe wahrnimmst, ist eine Reizantwort, keine klassische Geschmacksqualität. Capsaicin und ähnliche Stoffe reizen Schmerzrezeptoren und erzeugen ein deutliches Brennen. Typische Quellen sind Chili, Pfeffer, Ingwer, Senf und Wasabi.

Schärfe aktiviert trigeminale Bahnen, also Rezeptoren für Schmerz und Temperatur. Das passiert in zunge und mund, nicht über die klassischen Geschmackssinne.

Viele Kulturen nutzen Schärfe bewusst: Sie verstärkt Empfindungen, fördert Durchblutung und kann den Stoffwechsel anregen. In der Praxis überlagert Schärfe andere Noten kurzzeitig.

- Unterscheide Brennen von Geschmack: Schärfe wirkt über Schmerzrezeptoren, nicht über Geschmacksknospen.

- Scharfe nahrung löst Wärme, Kribbeln oder ein Stechen aus und kann Aromen maskieren.

- Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf Schärfe — plane Verkostungen entsprechend.

- Nutze Pausen und Wasser zwischen scharfen lebensmittel und Bier, damit die Rezeptoren sich beruhigen.

- Halte Schärfe separat: Beschreibe sie als „wärmend“ oder „pikant“, nicht als Süße, Säure, Salzigkeit, Bitterkeit, Umami oder Fettigkeit.

Tipp: Notiere Schärfe getrennt von anderen Qualitäten, damit deine Notizen klar und vergleichbar bleiben.

Deine Verkostung vorbereiten: Schritt für Schritt zu klaren Eindrücken

Eine gute Vorbereitung legt den Grundstein für klare, wiederholbare Verkostungen.

Setting, Glaswahl und Temperatur: Rahmenbedingungen, die Aromen tragen

Wähle einen ruhigen Raum mit neutralem Licht. So minimierst du Störquellen und andere faktoren, die deine Wahrnehmung verfälschen.

Nutze Gläser, die Aromen bündeln, und serviere bei stilgerechter Temperatur. Einheitliches Einschenken sorgt dafür, dass Schaum, Kohlensäure und Optik vergleichbar bleiben.

Reihenfolge und Pausen: So bleibt dein Gaumen frisch

Arbeite in klaren Schritten: Beginne mit zwei oder mehr Bieren derselben Sorte und verkoste „von außen nach innen“. So deckst du Unterschiede gezielt auf.

- Plane jede Verkostung als schritt: ruhiger Raum, kein Parfum, neutrales Brot.

- Stelle die Reihenfolge von mild zu intensiv, damit gaumen und zunge nicht ermüden.

- Halte Pausen ein; trinke Wasser und nimm kleine Neutralproben, damit dein mund frisch bleibt.

- Nutze einen Bewertungsbogen, um Eindrücke sofort festzuhalten und später zu vergleichen.

Aussehen beschreiben: Farbe, Trübung und Schaum richtig einordnen

Das Auge liefert die erste, oft entscheidende Information über ein Bier. Du notierst Farbe, Klarheit und die Eigenschaften der Schaumkrone, bevor Sensorik und Geruch folgen.

Farbe lesen

Halte das Glas gegen Licht oder vor eine weiße Fläche und lese Nuancen präzise. Farben reichen von Strohgelb und Weißgold über Bernstein, Bronze und Kupfer bis zu Kastanienbraun, Mahagoni und Espressoschwarz.

Nutze konkrete Vergleiche, etwa “Tiefgold” oder “Espressoschwarz mit leichtem kaffee-Anklang”, statt vager Begriffe.

Trübung bewerten

Ordne die Klarheit ein: glanzfein oder blank bei filtrierten Bieren, opal für leicht trübe Varianten und gleichmäßig trüb bei naturbelassenen Sorten.

Beschreibe Verteilung und Partikelgröße, damit andere dein visuelles Urteil nachvollziehen können.

Schaum beurteilen

Bewerte Volumen, Stabilität, Porigkeit und Farbtöne der Krone. Achte auf Begriffe wie schneeweiß, elfenbein, sandfarben oder cappuccinoschaum.

- Beurteile Porengröße: feinporig, sahnig oder grob.

- Notiere Stabilität: schnell abfallend, beständig oder anhaftend.

- Nutze präzise Adjektive: feincremig, stabil, bedeckend.

| Optik-Teil | Was du notierst | Beispiel |

|---|---|---|

| Farbe | Nuance, Intensität | Strohgelb → Mahagoni → Espressoschwarz |

| Trübung | Klarheit, Verteilung | glanzfein, opal, gleichmäßig trüb |

| Schaum | Volumen, Porigkeit, Ton | feinporig, stabil, elfenbein |

Hinweis: Bleibe bei beobachtbaren Merkmalen, damit deine Optik-Notiz belastbar bleibt. Die Optik kann Erwartungen an den späteren geschmack wecken — aber Interpretation kommt erst nach dem Tasting.

Geruch und Aromen: So nutzt du deine Riechzellen optimal

Ein gezieltes Nosing bringt subtile Noten ans Licht, die beim bloßen Trinken entgehen.

Kurz und praktisch: Schwenke das Glas leicht, halte die Nase über die Mitte der Öffnung und atme in kurzen Zügen ein. Vermeide das Ausatmen ins Glas, damit flüchtige Moleküle nicht verdrängt werden.

Nosing-Technik: Schwenken, atmen, Düfte fokussieren

Durch leichtes Schwenken lösen sich mehr Duftstoffe. Atme kurz und konzentriert, so bleiben intensive Noten bewertbar.

Nutze präzise Wörter wie karamellig, malzig oder hopfenaromatisch, statt vage Begriffe. Notiere, welche Noten später beim Schmecken wiederkehren.

Aromenfamilien erkennen

Ordne Eindrücke in Familien: fruchtig (Zitrone, Beeren), malzig (Karamell, Toast), würzig (Nelke, Kardamom), rauchig oder harzig.

Erkenne auch Röstaromen wie kaffee und Kakao sowie feine Brotrinden-, Toffee- oder Nougatnoten.

Präzise statt vage

Sprich von schwarzer Johannisbeere, Grapefruit oder Honig, nicht nur von „fruchtig“. Achte auf mineralische oder salz-ähnliche Noten und ordne seltene Umami- oder fleisch-artige Eindrücke neutral ein.

- Schreibe die Hauptnoten sofort auf.

- Vergleiche Geruch und Geschmack gezielt.

- So werden deine Notizen belastbar und nachvollziehbar.

Antrunk und Mundgefühl: Rezenz, Zunge und Körper im Mund

Der erste Schluck offenbart, wie Bier im mund wirkt und welche Komponenten sofort dominieren. Achte bewusst auf die lebhafte Perlage, die Textur und die ersten Aromen, bevor der Haupttrunk Tiefe bringt.

Kohlensäure und Rezenz: spritzig, lebendig, moussierend

Rezenz beschreibt das Prickeln der Kohlensäure: wirkt das Bier spritzig, lebendig oder moussierend? Prüfe, wo auf der zunge du das CO2 spürst und wie stark es die Wahrnehmung schärft.

Körper und Textur: schlank, vollmundig, samtig, ölig

Der körper reicht von schlank und trocken bis vollmundig und ölig. Beschreibe, ob das Bier samtig, cremig, schaumig oder auskleidend wirkt.

- Im ersten schritt bewertest du die Rezenz: leicht prickelnd oder kräftig moussierend?

- Halte fest, welche Noten du sofort schmecken kannst (z. B. Zitrus vs. kaffee-Creme).

- Beurteile, wie sÄure und Süße die Frische oder Fülle beeinflussen und wie Temperatur den Eindruck verändert.

- Beobachte die Wahrnehmung auf der zunge, ohne an veraltete Zonen-Modelle zu denken.

Tipp: Notiere kurz und präzise die ersten Eindrücke. So bleibt dein Antrunk als verlässlicher Bezug für den weiteren Verlauf erhalten.

Haupttrunk differenzieren: Malz-, Hopfen- und Hefe-Aromen

Der Haupttrunk ist die Bühne, auf der einzelne Komponenten miteinander agieren und sich formen. Hier notierst du, welche Noten dominieren und wie sie den Körper des Biers prägen.

Malznoten

Malz bringt eine Bandbreite von Honig und Toffee bis zu Brot und Nuss. Bei dunkleren Rosten tauchen Röstnoten wie kaffee und schokolade auf.

Schreibe auf, ob diese Noten süß, karamellig oder trocken-roastig wirken. Vergleiche mit einfachen lebensmittel-Referenzen, damit andere sofort verstehen, was du meinst.

Hopfenprofil

Hopfen liefert Zitrus, Mango, rote beeren, harzige, grasige und blumige Eindrücke. Achte auf Intensität und Timing: treten die Früchte sofort oder erst im Abgang auf?

Hefecharakter

Hefe kann fruchtige Noten wie Banane oder Steinobst geben. Würzige Spitzen wie Nelke, Birne oder mild alkoholische Töne ergänzen das Spektrum.

Bittere und Säure einordnen

Staffele Bittere von „kaum wahrnehmbar“ bis „dominant“ und notiere, wie sie das Mundgefühl formt. Eine stärkere Bittere kann Rückgrat geben; eine leichte Säure verleiht Frische.

| Quelle | Typische Noten | Wirkung im Haupttrunk |

|---|---|---|

| Malz | Honig, Toffee, Brot, Nuss, kaffee, schokolade | Fülle, süße Tiefe, Röstakzente |

| Hopfen | Zitrus, Mango, rote Beeren, harzig, grasig, blumig | Frische, Fruchtigkeit, pflanzen‑bitterness |

| Hefe | Banane, Steinobst, Nelke, Birne, alkoholisch | Fruchtige Ester, würzige Noten, Wärme |

| Bittere/Säure | Skala: Hintergrund → dominant; leichte salz/mineral‑Noten möglich | Strukturgebend, Ausgleich von Süße, Länge des Abgangs |

Beobachte, wie sich die Noten auf der zunge entfalten und welche länger tragen. So kannst du später klar zusammenfassen, was du im Bier tatsächlich schmecken konntest.

Nachtrunk und Abgang: Länge, Harmonie und neue Aromen am Gaumen

Im Nachtrunk zeigt sich, wie das Bier auf Gaumen und Zunge nachklingt.

Beim Schlucken wird der Bereich zwischen Gaumen und Zunge aktiviert. Häufig bleibt eine Bitterkeit haften, die erst jetzt intensiver wirkt.

Beim Ausatmen gelangen aroma‑Moleküle retronasal zurück. So entdeckst du neue Facetten, die beim ersten Schluck fehlen.

- Ordne die Länge: kurz, mittellang oder langanhaltend und notiere, ob der Abgang trocken, samtig, alkoholisch oder wärmend wirkt.

- Beurteile, ob säure Frische bringt oder ob Süße/Bittere den Schluss dominieren.

- Vergleiche unterschiede zwischen Schlücken: Erzählt das Bier eine Entwicklung oder bleibt der Eindruck konstant?

- Dokumentiere Röstnachhall wie kaffee oder Kakao, fruchtige Spitzen oder kräuterige Noten, die erst im Abgang erscheinen.

Fasse am Ende kurz zusammen, was im Nachtrunk besonders bleibt und wie es dein Gesamturteil beeinflusst.

Kurzfazit: Notiere präzise, welche Nuancen du noch schmecken kannst und wie lange sie tragen. So wird der Abgang zur klaren Messlatte für Balance und Harmonie.

Wortschatz für Bier: Von „süffig“ bis „strukturgebend“

Ein präziser Wortschatz hilft dir, Balance und Struktur eines Biers klar zu benennen. Nutze feste Begriffe für Optik, Schaum, Mundgefühl und Abgang. So wirken deine Notizen nachvollziehbar und praktisch.

Treffende Adjektive für Balance, Harmonie und Rückgrat:

Präzise Wörter für Optik und Schaum

Für die Optik wählst du glanzfein, blank, opal oder gleichmäßig trüb. Farbnennungen reichen von Strohgelb bis Espressoschwarz.

Beim Schaum nimmst du feinporig, sahnig, feincremig, stabil oder anhaftend. Töne wie schneeweiß bis cappuccinoschaum beschreiben Farbe und Dichte.

Wörter für Mundgefühl, Bittere und Wirkung

Beschreibe Bittere als kaum wahrnehmbar, im Hintergrund, strukturgebend oder Rückgrat bildend. Nutze Begriffe wie auffallend, kräftig oder dominant, um Wirkung nicht nur Intensität zu zeigen.

- Lebensnahe Vergleiche: kaffee, Kakao, Honig, Zitrus oder beeren machen Notizen sofort greifbar.

- Beachte faktoren wie Temperatur, Kohlensäure und Glasform — sie verändern Wahrnehmung und damit deine Wortwahl.

- Reflektiere deine rolle als Beobachter: Halte Beobachtbares fest, trenne es von Vorlieben und wertenden Urteilen.

| Bereich | Beispielbegriffe | Wozu nützlich |

|---|---|---|

| Optik | glanzfein, opal, Strohgelb → Espressoschwarz | Sichtbare Eindrücke präzise dokumentieren |

| Schaum | feinporig, sahnig, schneeweiß, cappuccinoschaum | Textur und Stabilität beurteilen |

| Bittere & Abgang | kaum wahrnehmbar, strukturgebend, Rückgrat bildend, dominant | Wirkung statt nur Lautstärke beschreiben |

Mit einem klaren Wortschatz kommunizierst du, was im Glas passiert — sachlich, prägnant und besonders gut nachvollziehbar.

Beispiel geleitet beschreiben: Vom Eindruck zum vollständigen Tasting-Note

Mit einer exemplarischen Vorlage führst du deine Sinne Schritt für Schritt zu einer vollständigen Note.

Vorlage nutzen: Arbeite in drei Ebenen: Oberkategorie (z. B. fruchtig), Unterkategorie (z. B. Beeren) und Einzelaroma (z. B. Cassis). So bleibt dein Urteil konkret und vergleichbar.

Gehe dann systematisch durch den Bewertungsbogen: Optik → Nosing → Antrunk → Haupttrunk → Nachtrunk. Jeder schritt liefert eine klare Entscheidungsgrundlage für deine Endnote.

Typische Fehler vermeiden

Vermeide zu vage Begriffe wie nur „fruchtig“ oder wertende Ausdrücke wie „lecker“. Notiere beobachtbares statt persönlicher Urteile.

Beachte Wechselwirkungen: zucker, Säure, Bittere und Alkohol beeinflussen Wahrnehmung. Nutze alltägliche nahrung-Vergleiche wie Zitrus, kaffee oder Honig, um die Vorstellung beim Leser zu schärfen.

Eine geordnete Aromageschichte macht deine Notiz lebendig und nachvollziehbar.

| Schritt | Was notieren | Praxisbeispiel |

|---|---|---|

| Optik | Farbe, Trübung, Schaum | Strohgelb, opal, feinporig |

| Nosing | Aromenfamilie → Note | Fruchtig → Cassis |

| Haupttrunk | Körper, dominante Aromen | Malzig, Röstton wie Kaffee |

| Nachtrunk | Länge, Balance, Bittere | Mittellang, leicht herb |

Hinweis: Du verankerst diese Einteilung an erprobten Systemen aus der Sensorik, die auch wissenschaftler nutzen. So entstehen belastbare, sofort anwendbare beispiel-Notizen.

Fazit

Fazit

Mit festen Schritten wird aus subjektivem Empfinden ein nachvollziehbares Sensorik‑Protokoll.

Eine konsistente Tasting‑Methodik verbindet Optik, Nosing sowie Antrunk, Haupttrunk und Nachtrunk zu einem klaren Gesamtbild. Kenntnisse über die Verteilung der Geschmacksknospen auf der Zunge und retronasale Wahrnehmung erklären Unterschiede zwischen erwachsene Verkostern.

Merke dir kurz:

– Präzise Sprache und klare Struktur werten deine Notizen auf.

– Nutze alltägliche Vergleiche wie kaffee, Kakao oder Beeren gezielt.

– Halte dich an die Reihenfolge und ordne Intensitäten sauber – so werden deine Eindrücke besonders gut nachvollziehbar.

Wiederhole den Prozess regelmäßig, erweitere deinen Wortschatz und baue ein persönliches Referenzarchiv auf. Mehr zur physiologischen Basis findest du im Beitrag Was ist Geschmack?